编者按:

威廉希尔中文官方网站教学名师奖评选旨在表彰师德高尚,为人师表,长期从事一线教学工作,教学效果好,学生评价高,同行专家认可,在教育教学和人才培养领域作出突出贡献的优秀教师。日前组织的第八届校级教学名师奖评选,共评选出10位教学名师。

为充分发挥校级教学名师的示范引领作用,打造高素质教师队伍,提升人才培养质量,学校特推出“威廉希尔中文官方网站名师风采展示”系列专题。本期让我们一起走近土木与交通工程学院燕乐纬老师,看看燕老师是如何逆势而上,改革力学课程教学,重拾学生学习信心的。

名师简介

燕乐纬,男,甘肃酒泉人,1978年生。2010年毕业于中山大学工程力学系,获博士学位。工程力学系主任,副教授,威廉希尔中文官方网站基础力学课程教学团队负责人,全国徐芝纶优秀力学教师。

近年来致力于基础力学课程的数字化改革与实践。获批国家级线上线下混合式一流课程1门(建筑力学I,2023),广东省线上线下混合式一流课程3门(理论力学,2023;材料力学,2021;建筑力学I,2020),威廉希尔中文官方网站五星级课程3门(理论力学I,理论力学II,材料力学)。所负责的基础力学教学团队于2022年获批广州市优秀教学团队。

教改风采

2025年,是燕乐纬老师进入威廉希尔中文官方网站任教的第15个年头。在15年力学课程教学的漫长探索过程中,燕乐纬老师逐渐摸索出了一套成体系的教学模式和方法,形成了自己的教学理念:

以力学知识传授为基,以工程实践能力培养为干,以科学思维、大国工匠精神塑造为魂;以学定教,启智润心,根据学情变化持续改进,力图实现高阶性、个性化的力学课程教学。

1.启智润心,因材施教

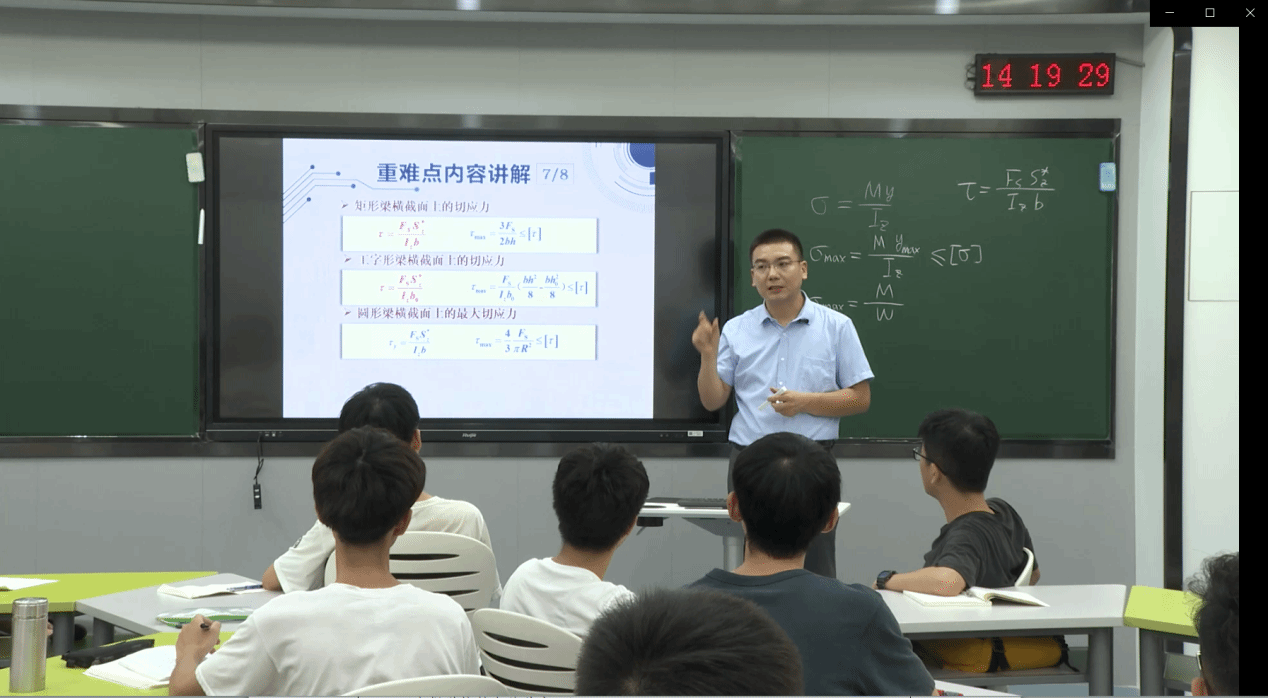

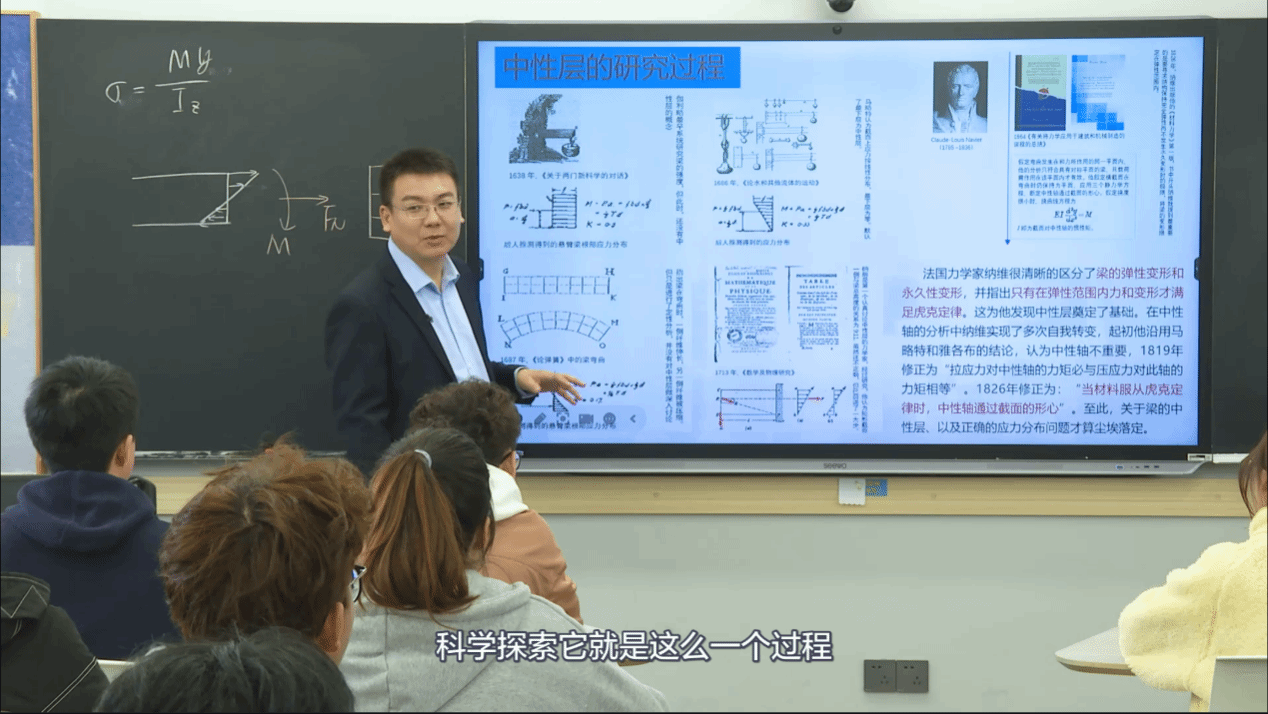

近年来,土木工程行业的发展遇到瓶颈,学生学习力学课程的意愿受到严重影响。燕乐纬老师团队经过分析和研究,敏锐地洞察到引发这一问题的根源在于学生的心理发生了变化,立即进行针对性的教学改革,提出了以“学生问题汇集+二次备课”为核心的新型混合教学模式。这一教学模式的特点在于通过“问题汇集”的方式及时收集学生在学习中遇到的问题,针对每一个问题,反复揣摩学生学习的难点和堵点,制作ppt并在课堂上讲解,帮助学生解决课程学习中的障碍,实现个性化的教学。立足教学实践,才能厚积薄发,丰富的教改经验积累使燕老师团队斩获包括第五届全国高校混合式教学设计创新大赛二等奖、广东省教学创新大赛三等奖在内的省级以上奖励8项,市级奖励3项。

启智,是培养学生的理性思维和批判性思维;润心,是让学生感受到教师对他们提出的每一个问题都倍加重视,认真解答,从而建立起每一位学生学习力学课程的信心和对所学专业的认同。

2.勤学笃行,求实创新

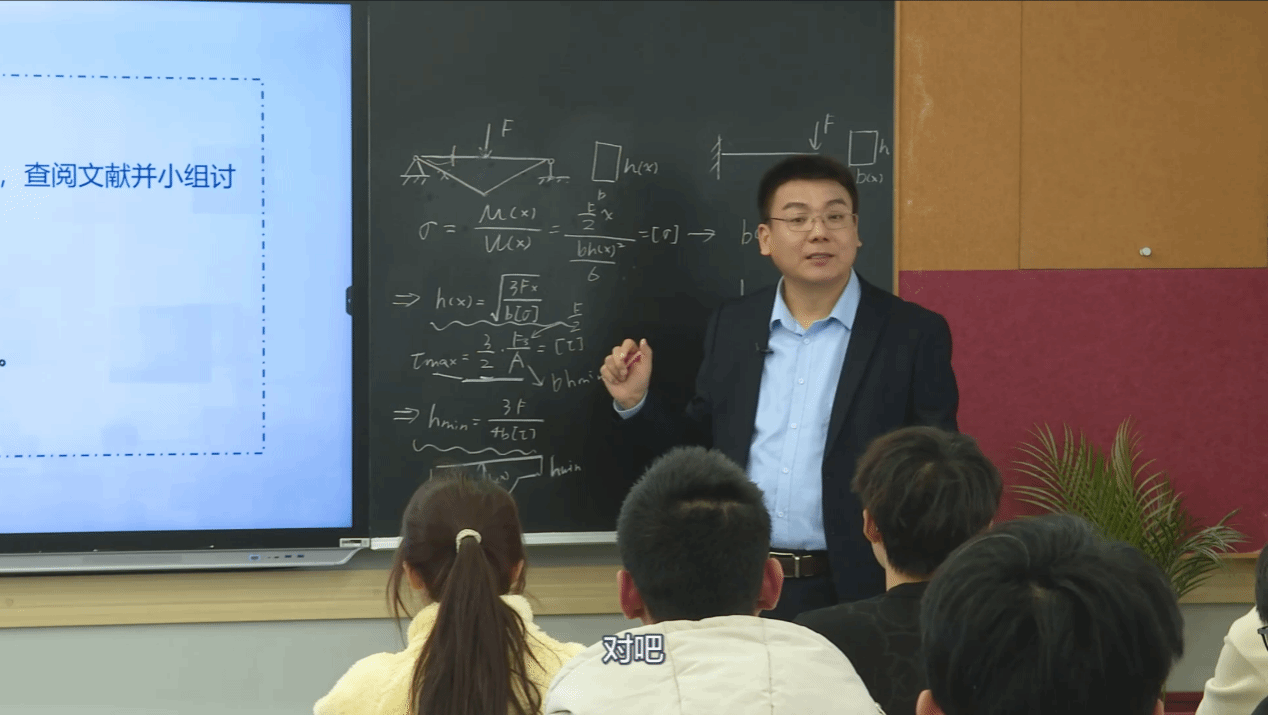

“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是每一位高校教师都应该深入思考的问题。在燕乐纬老师看来,“为谁培养人,培养什么人”本质上说的是人才培养的目标问题。只有明确培养目标,才能根据学情变化及时采取积极有效的措施进行应对。解决“怎样培养人”的问题,则需要与时俱进,实现教学模式和教学方法的革新。他勇于探索实践,申请获得包括广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目、广东省教育科学规划课题、广东省研究生教育创新计划项目在内的省级教学研究项目8项,市级教学研究项目5项。

他从不因循守旧、照本宣科,始终保持“勤学”、“求实”的精神,在教学实践中不断摸索和总结经验,并将教学创新的措施反复投入教学实践进行检验,最终找到正确的方向,实现“笃行”。

3.言为士则,行为世范

教师是一个崇高的职业。言为士则,行为士范,不仅仅是一个教师道德情操方面的标准要求,更重要的是在教学改革和实践的过程中落到实处。燕乐纬老师深刻意识到,乐教爱生、求是创新的躬耕态度,才是触动学生心灵,促使其强化专业认知、全身心投入课程学习的法宝。

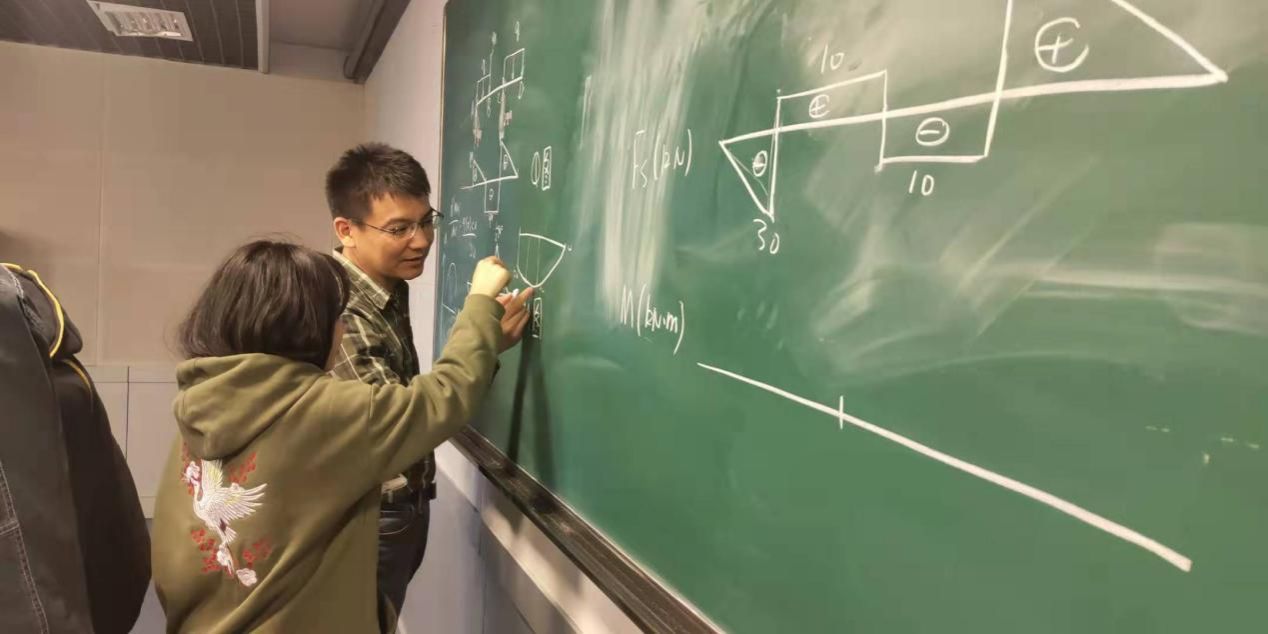

具体来说,教师要以身作则,认真收集和分析学情,关注每一位学生的学习过程和发展情况,扎扎实实完成教学任务,以强大的情感号召力和感染力,把力学课程上成“金课”而不是水课,才能带动学生重视学习,热爱学习,帮助学生在力学知识的辨析和讨论中提升学习的获得感和成就感。

燕乐纬老师说,既然选择了做一名教师,就要扮演好园丁的角色。潜心教学,胸怀天下;力学笃行,行必致远,是燕老师教书育人的标准LOGO,也是他一直坚持的方向。